孙飞|两种“天下”:平行还是汇合

- 证券分析

- 2025-04-08 13:42:04

- 11

【编者按】作为一本自创刊以来就把与大时代同频共振、与青年学人共成长作为办刊使命的综合性学术期刊,《探索与争鸣》于2025年迎来了创刊的第40个年头,并出版了“创造属于我们这个时代的新文化——《探索与争鸣》创刊40周年青年学人专刊”,力图更好地呈现新一代青年学人的学术新貌,一如既往为富于历史感、现实感、未来感的青年学术研究鼓与呼。

“澎湃新闻”获《探索与争鸣》授权转载专刊的部分文章,本文作者是中国社会科学院哲学研究所助理研究员孙飞。

孙飞

Ecumene的双重指称及其存在论模型

在《天下时代》(The Ecumenic Age)一书的高潮部分(第五章之后),埃里克·沃格林(Eric Voegelin)亟需处理的问题便是西方天下与中国天下的区分,因为这直接关系到两者能否通过同一种存在论模型与历史哲学进行叙述。这层建构层面的考虑,几乎决定了世界历史能否收敛为同一份世界历史叙事。沃格林认为,天下时代的进程伴随着三重组织元素,即精神突破(spiritual outburst)、历史编纂(historiography)以及普遍帝国(ecumenic empire)的征服运动,而从实际材料来看,中国似乎仅展现出一种具有历史创世论(historiogenesis)特征的历史编纂形式。由于其余两种元素都面临着解释困难,这就让我们不得不怀疑沃格林将两个平行“天下”纳入同一个理论框架的合理性。分析沃格林关于天下叙事的合理性,问题是多重的。语词对应的翻译问题似乎是首要的,即ecumene这一符号是否真正等价于《尚书》中“协和万邦”的“天下”。当然这个问题对于沃格林来说并不存在,因为在其文本中,ecumene就已被明确标示为“天下”(all-under-heaven), 并且具备一种宇宙论的帝国性质。但中国历史上的征服活动在大多数朝代并未超出领土范围,且以宇宙论来判定这一符号的归属,恰恰说明中国天下区别于西方天下,事实上,正是由于这个判定,沃格林产生了“两种天下”的疑惑。若我们从希腊语境出发,将ecumene理解为适合人类居住的大地,那么“天下”这一中文表达至少在字面上确实存在对应关系,但这只是表面现象。当人们发现这类对应性实际上指向不同的概念体系及存在论模型时,问题又再次变得复杂。

我们必须区分沃格林在使用ecumene这一语词时所赋予的两种不同指称。第一种指称源于荷马时代的史诗,它描绘了“人—神”共居于同一宇宙的图景;第二种指称则由现实生成,宇宙论叙述转变为地理知识的拓展和相应帝国版图的扩张。沃格林的这种划分源于西方古代人的海洋经验,在这种经验中,宇宙被划分为已知的知识和未知的奥秘、可及的视域与不可及的领地。

在沃格林看来,ecumene是人类在宇宙中的栖息地,希腊人用它来指代宇宙整体的一部分。因而,他将ecumene与oceanus(海洋)作为关联符号进行解释。在古希腊人的宇宙观中,oceanus作为所有水体的源头,环绕着人居大地(ecumene),它是地平线的象征,并定义了可知世界的极限。Ecumene与oceanus共同构成了古希腊人对于宇宙的经验。因此,在ecumene的第一重意象中,我们应将其解释为带有宇宙论风格的符号。在这种经验中,“宇宙”(cosmos)不是以时空形式存在的物理对象,相反,空间与时间本就属于宇宙内部可被映射的两种维度。而oceanus这一符号则展示了关于世界有限性的经验,它是一条划分实存者与超越者的“视域”(horizon)。

宇宙论中的“实在”因而被解析为两种形式:一种是作为整体朝向神性本原而敞开的形式;另一种是作为多样化的万物,这些存在处于指向非实存(nonexistence)的张力之中。在这种模式中被解读的神话诸神,并非一神论中的唯一神,而是作为宇宙的组成部分,与那些有限实存共同构建了宇宙整体。我们并不能在宇宙论中割裂那些非实存和实存的因素,如果只强调前者,那将走向一神论的思辨,如果选择后者,则属于物理学的思维模式。神话叙事保持着两种元素的均衡,因而每一种有限实存皆可被标示为宇宙自身的一部分,同时由于以oceanus划分出的视域限制,这类实存又朝向无限的超越而敞开。

在宇宙论中,由于所有实存都被视为宇宙本身的同质组成部分,因此唯一具有实在性的乃是宇宙本身,唯一不变的乃是实存与非实存之间的视域。Ecumene作为人类居住的时空之域,被严格限定在oceanus的范围内,简单来说,它属于神性宇宙分配给人类的有限栖息地;由于每一种实存都朝向超越者的视域,这个限制同时具备永恒的结构。然而,打破这种结构的动因显得微不足道,天文学和地理发现使得由oceanus所限定的视域不断后移,尤其是当人们发现那个水体之源的事物其实可以被分化为好几种洋流。与这种知识进程密切相关的是,ecumene的含义对象也发生了变化:“宇宙论意义上的ecumene变成了帝国征服的可能对象。”神话蜕变为征服神话的帝国运动。对于这一点的认识,沃格林借由波利比阿(Polybius)之口说出,在后者看来,波斯、马其顿和罗马帝国的相继出现,代表了ecumene这一符号在现实层面的“帝国”含义,也就是将世界组织为统治的同一片疆域。

沃格林并非仅在地理意义上使用这个语词,那种神性视域始终伴随着ecumene的符号化表达。在他看来,视域可以后移,但不可消除,因为不可被取代的乃是实存者的有限性本身。帝国主义在现实中的失败似乎为这一点提供了证据:现实层面的天下不但无法征服那个神话中的奥秘之域,甚至无法在地中海边缘实现一种司法层面的“天下”。如果有人试图完全跨越“ecumene-oceanus”这一符号,那么必将回到原点,因为这个星球是球体结构。因此,沃格林认为波利比阿为ecumene赋予的现实意义在原则上必定不够充分;划分人类居所的“视域”不是其他,正是超越者与实存者之间的边界线。从这种帝国征服活动的失败中,西方天下的意义才真正得以显现:在这个居住地上,人的普遍性必须在个人的、社会的以及历史的生存中得到实现。这种建构正是让现实层面的天下等价为“ecumene-oceanus”这一符号所代表的“精神天下”。

在神话语境中,“ecumene-oceanus”这一符号可以在宇宙论模式中保持着实存者与超越者的均衡,因为处于生存视域之外的还有那些非实存的诸神,二者共同建构了实在的整体性。但一旦将这一形式化的生存视域设置为可被征服的对象,唯一的整体就被分割为二, 一面是设置视域的主体,另一面是视域之内的宇宙。沃格林将ecumene分化的对象性含义描述为西方人对于实在本身的征服与逃离:人类既不能征服实在,也不能逃离实在,因为作为万物起源的无定(Apeiron),不是可以通过在万物领域的活动而被占有或抛弃的事物,任何帝国的扩张都无法触及那不断后撤的视域。

对于实在的征服等同于在实在之中的逃离,这源于实在自身的“悖论”:实在具备可认知的结构,但在其认知中会超越该结构。沃格林认为,哲学家的任务在于遵循一种“均衡假定”(postulate of balance),即将这一悖论保持为任意实存者自身的结构。依照这种模式,实在必须首先在其整体中被分割为超越者与实存者,然后再确认二者属于同一实在。宇宙论的模式遵循着第一个步骤,因为在宇宙中,无论是人类还是诸神都被视为同质性的静态整体,在此事物与超越者(宇宙)形成一种多义性的关联。精神突破导致宇宙论模式的解体,这种新模式可以被识别为事物与超越者形成的单义性联系,每一种实存都展现为实在的降临,但只能作为实在的分有(participation)而显现;“一”与“多”的关系在此就是实存本身的悖论性结构。

如果想要保持假定的均衡,那么人类的理性及其视域内的世界,都必须被视为对于整全实在的分有;如果我们采用一种形而上学的描述,那么在实在生成其可能的对象时,沃格林便只会认可一种处于间际(metaxy)中的实存。这种形而上学的“间际”概念无法分析为某个对象,在某种程度上这一概念仅意味着超越者与实存者在存在论中的层级划分。然而,这种划分模式又设置了一种逻辑上的互属关系,即我们只能在视域的限定内指向那个唯一超越者,完全独立于实存结构的超越是不存在的。因此,沃格林尤其注重在意识的实事内容(Sachgehalt)内构建超越者与实存者的结构,这里的核心在于将意识本身也确立为实在的一部分。“理性的光”来源于更高层级的实在,在理性活动中以对象形式呈现的实存者与这种光亮相一致,共同回溯至唯一的超越者,仅在某个可能的意识中,事物才被塑造成“是其所是”(quod quid erat esse)的形态。

实在性属于任何实存的本质规定,事物总是可以按照实在性标准被创造为一种实存。在沃格林的超越论中,必须区分超越者本身的位置以及分有其实在性的可能存在。超越者与实存者不构成两种相互独立、静态关系的实体,相反,它们被沃格林描述为存在的不同模式,或者说是处于唯一、整全实在中的张力两端。在本体层级上,实存者属于超越者的分有,并且每一种实存都有着限定其内与外的“视域”:在视域之内,实存被以整全的方式限定于某类形式;但并没有视域之外的事物,“之外”或“超越”(beyond)作为介词只有一种形式指引的作用,指向唯一的超越者。

现在我们转向ecumene这一概念与“超越者—实存者”之分有模式的关系。显然,在沃格林看来,ecumene无法真正被征服,因为划分实存者与超越者的视域无法被克服。这里讨论的ecumene已被沃格林在形而上学中处理为存在者整体,它既不是被大洋环绕的地球,也不是一片可被征服的土地,而是唯一超越者在人类意识内显现的敞开之域。只有将ecumene的符号置于实存者与超越者的关系中,沃格林关于征服与逃离的思辨才能得到理解。也许在他看来,超越者比任意实存更具实在性,在某种程度上,前者主导着后者的生成,因而在纵向上存在一种等级关系。作为人类生存的境域,ecumene在实存方面可以被规定为由“视域”中介而来的事物之整体,同时这一整体也指向那个使事物得以生成的无定。人类的视域仅为实在显现自身的模态装置,后者在一种存在论的可能性中即隐即显,视域的展开必然伴随着实在的再次隐匿。因此,对于“天下”的征服尽管一直在进行,却无法真正实现;只要沃格林将实存者预设为唯一超越者的分有,同时以实在展开的整全视域标定人类存在域的位置,那么占有就永远是尚未占有的活动。

精神的现实:天下时代的动力结构

沃格林将“天下时代”定义为人类历史中的特定时期,始于波斯帝国的崛起,终于罗马帝国的衰落。与宇宙论模式中的帝国(如埃及、巴比伦)不同,处于天下时代中的帝国组织(如波斯、罗马)根本无力以帝国形式组织起一个具体的社会,这是沃格林所关注的世界历史事实,也是其分析天下时代内蕴双重机制的起点:在帝国征服的过程中,新兴的帝国并未能组织成一个类似波斯、马其顿或罗马那样的社会实体。只有在原住民的协助下,这些来自小部落的征服者才得以维持帝国的统治。这表明,尽管它们被称为帝国,但新兴帝国的组织和运作方式与早期的帝国形式有着本质的不同。无法将整个帝国同质化为一个普遍的社会,一个原因是征服对象难以控制,另一个原因是这类帝国缺乏一套能够组织起普遍社会的精神序列,如宇宙论与早期帝国形成的类比模式。因此,尽管这些新兴帝国的疆域覆盖了同一个“天下”,但它们并未连续地对同一个社会实体进行组织,因为征服的对象(ecumene)并非一个具体的社会实体。

天下时代的过程有一个可辨别的开端,即伊朗人的扩张;也有一个可辨别的终结,即罗马帝国的衰落。因此,相对于古老的近东诸帝国,现实层面的ecumene显然不能被视为一个充实的符号,这不仅是因为它们缺少同一社会实体的组织,还因为承载精神秩序的社会倾向于与其源头相分离。新兴帝国只是以漫无目标的方式扩张,将已存在于其视域内的社会纳入其中。现实天下在社会层面的分离,实际上将ecumene呈现为一个通过幻想而获得无限充实的指称,同时征服者又不得不接受普遍实存的限制。因此,在现实的天下进程中,同时发生了一种精神层面的逃离,而这种矛盾局面使统治者得以将他们的帝国与某种普遍宗教联系起来。

与现实天下相互重叠的精神天下,在关于ecumene的同一个叙事中显得尤为重要。在这里,精神秩序的普遍性与缺乏实质权力外壳的不确定扩张之间发生了融合:一方面,精神秩序的普遍性似乎更倾向于将整个人类天下视为其实现领域,而非仅限于某个具体社会;另一方面,新兴的帝国通过扩张提供了一种制度层面的秩序,这种秩序为接纳那种精神实质做好了准备。如前文所述,在物理层面无法征服的ecumene随即通过精神秩序对整个世界进行统一,将已被征服者踏过的领地实现为一个具体的社会实体。因此,在沃格林看来,现实的天下仅是预备性的,真正的终点是超越者在某个特定节点所降临的王国:当足够多的同时代人被整合进一个帝国,并支持有关ecumene的虚构叙事时,这种集合起来的“人类”(mankind)却表明,自己并不真正符合“人类”的定义,除非他们作为处在神之下的“人”(human beings)的普遍地位得到承认。

在这种情况下,帝国的战争史诗根本不足以支撑起“超越者—实存者”的二分法。帝国扩张仅仅是预备性工作,它是一种尝试,旨在实现人类在宇宙中的共同居住地;然而,当人们发现这种征服活动无法将人类有组织地结合成社会,从而以可见的方式来代表普遍人性时,一个超越物质世界和政治权力的终极目标便出现了:通过福音传播和信仰实践而实现的神圣之国。这也是圣奥古斯丁(St. Augustine)对沃格林的启示之一,前者的著名论断“开始离开者,才开始爱”(incipit exire, qui incipit amare)实际上揭示了西方天下(尤其是罗马)在生存论上的洞见:只有在教会层面提供一种理解个体身份与社会组织关系的框架,其中个体凭借对于普遍者之爱而转向世界的彼岸时,人们才能再次在现实的帝国与超越的神圣者之间找到一条中间途径。这就是沃格林对于奥古斯丁的解读,他将朝向对神的爱(amor Dei)的运动视为一种有限实存转向超越者的方式。

因此,在这个天下时代的想象里,征服者一生的活动其实只是为普遍精神在现实中的降临做准备,这种精神秩序对所有人都一视同仁,“在帝国的严酷现实中,作为历史主体的是普遍人类的概念,仅位于神之下”。事实上,一旦精神突破了宇宙论模式,那么无论是希腊人在实存整体之中区分出超越者,还是以色列人通过西奈山的启示将自身构造为神之下的人类唯一代表,只要他们还保留着普遍精神对于有限现实的超越结构,就需要在其有限世界之外寻找一个能承载这种秩序的社会结构。当帝国试图将世界构成为人类生存的普遍秩序时,通过一种“普遍教会”从精神层面弥补世界普遍化的失败,也就是当“天下成为帝国与教会之间的汇聚点”的时候,沃格林才会认为ecumene这一符号获得了充实意义。

如同黑格尔的预言一样,沃格林也在其世界历史叙事中进行预言:现实层面的帝国与超越层面的精神在普世组织中注定要相遇,并且这一时代终结于与基督教融合的罗马帝国。因此,若要真正理解沃格林关于ecumene的叙事,就必须将之回溯到基督教的神圣帝国(sacrum imperium)观念:它以神性的圆满和绝对者的意象,填满了实存者中所有的有限性和相对性。同时由于教会组织与帝国观念共同存在于“西方天下”,那么在基督教所统治的地方就实现了属世秩序与属灵秩序的统一,皇帝和教皇分别作为实存与超越意义上的代表。

平行的“中国天下”

在与沃格林的“天下时代”颇有差异的文化语境内,赵汀阳重构了古代中国的“天下”概念。如果仅从字面义上分析,中国古代的“天下”无疑能够与沃格林分析出的词义形成对应,即一种相关于人类生存疆域的政治地理概念。赵汀阳将之概括为三层意涵:地理学意义上的世界;社会性的共同存在;世界政治制度。然而,这个字面上与ecumene有着明确相似性的“天下”概念,显然具备着不同的外延。首先,海洋经验在这个符号中是隐匿的;其次,与此相关的是,关于超越者与实存者的分隔视域在“天下”这个符号中并没有被设置;最后,“天下”的对象在中国古代语境中并没有发生变动。这三处外延的不同环环相扣,并且指向同一原因:“天下”原本就不是将世界理解为宾语的符号,而是世界自身的含义对象。这也正是管子和老子提出的方法论:“以天下为天下”或“以天下观天下”。

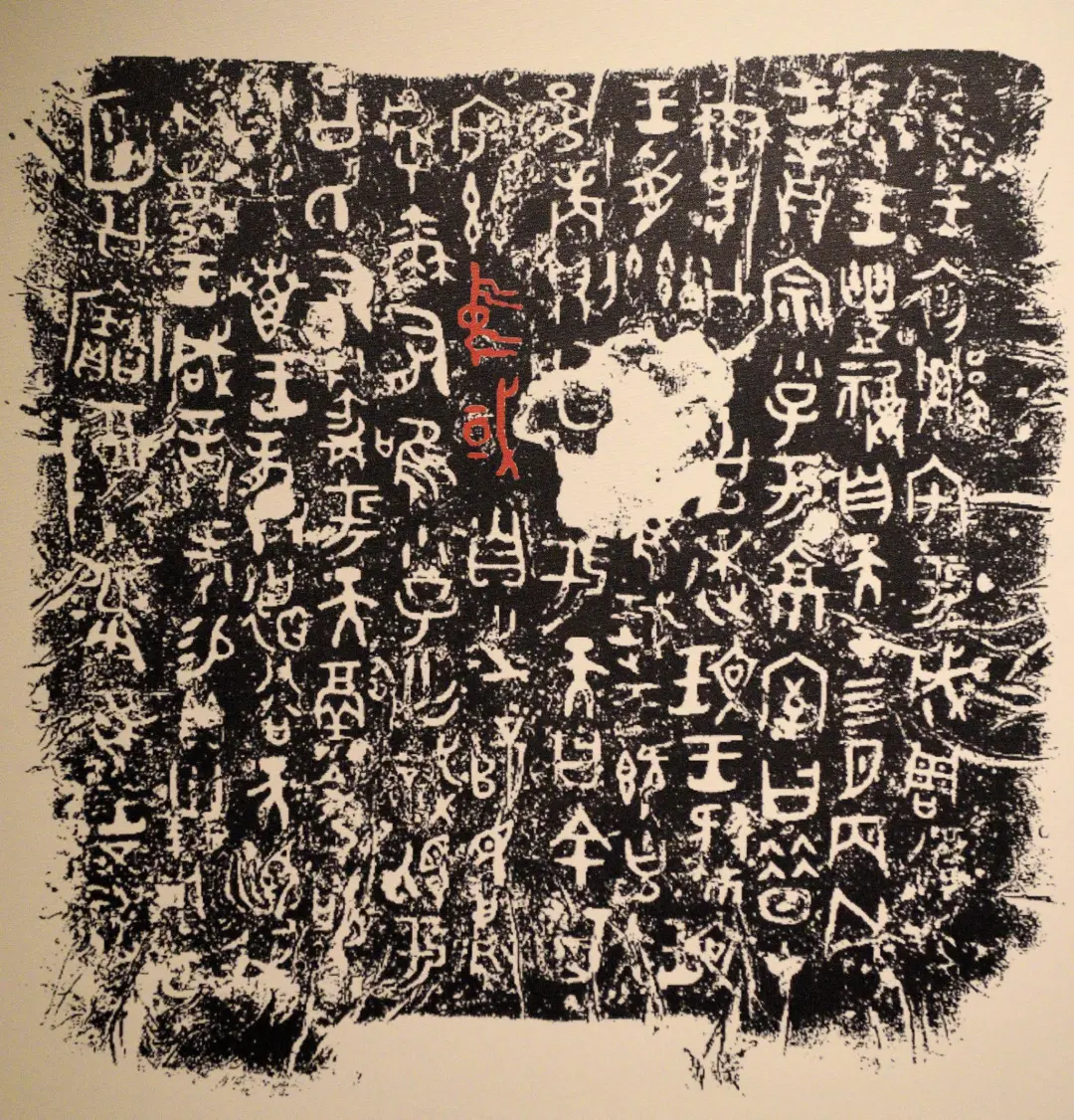

“宅兹中国”铭文

某种可能的中国“天下”概念,它是一个相关于自身的语词,其对象是限定着所有实存者的区域,因而可以被理解为“世界”本身。当我们去定义世界时,并非从世内存在者的先验思维出发,也不是从有限与无限的超越论思辨出发,而是从世界自身出发,即赵汀阳依据道家文本所强调的“以天下观天下”。所以,在“天下”的理论建构中,有一种整体论的基础视角,这个整体自身不可分割,等价于沃格林在超验之域划分出的唯一实在。在这里,概念的形态差异已经呈现出来:从西方经验来看,整体唯一地相关于超越者;而在赵汀阳重构的“天下”概念中,我们找不到那个以“视域”将整全与部分进行二分的结构。

正是因为“天下”相关于人类生存的整体,它始终不指向具体的地缘政治对象。就像理论活动会去构想与无限集相匹配的形式系统一样,“天下”也只是容置人类生存所有可能性的整体论符号。在这里,我们试图识别“天下”(作为整体)中所蕴含的超越因子,这项因子并非由一个在存在论中永不消逝的视域来指明,而是存在着一层“效法”层次上的对应性。在中国语境中,“天下”作为整体论符号与“天地”符号具备等效性,赵汀阳将这种等效假设解释为“天地是一切可能性的界限,也就是最终的参照标准”。与这种等效的超越性紧密相关的是有限实存者的位置,因为当我们将“天下”作为一个整体时,就必须承认个体是这个整体的一部分。如果“天下”并未像沃格林所阐释的那样,需要设置一个超越视域,那么“天下”与“天地之道”的等效性未必能解释个体(作为实存)与超越者之间的等效关系。

这种对于超越者的等效处理进一步确证了“天下”这个概念的含义,它不仅是字面义上所指代的人类在宇宙中的居所,或者在地理大发现的浪潮中对于地球本身的征服。在某种程度上,“天下”这一政治地理概念匹配的是一种复数实存得以共可能的原则:天下体系的理论意涵指向一个兼容性和共在性的世界,既然“天”在古代文本中的意向是一切存在之兼容共存,那么“天下”的意向自然也是所有人的兼容共在。区别于“超越者—实存者”的分有模式,“天下”并没有预设超越视域之外的神性形象,存在的只是一种以生成关系为导向的集合,它在含义对象上等效于那个最优可能世界;也区别于宇宙论模式崩坏之后被帝国所征服的目标,“天下”在其本质内容之中设定的是一个“以整个世界为政治单位”的共在秩序(order of coexistence)。

这种基于整体论视角的“天下”概念,其实匹配着另一种存在论模型。实存并非事物的存在,而是作为事实而涌现,这正是赵汀阳在存在问题上所持有的立场,“思想的问题始于某个事实,而不是某个事物”,这里的事实必然性是内蕴可能性的模态必然。事实性必然指向自身存在的目的,即指向某种已经完成的可能性而必然存在。这种指向性、引导性的目的论模式,实在地区别于超越者对于可能实存的分有:实存者作为存在的事实性只能被还原为假言条件中的可能性,而非在本体层级中分有本质的潜能。

在这个平行的天下理论中,我们可以从三个方面定位赵汀阳对于存在论问题的看法,尽管这三者都可回溯至“关系”本身。首先,个别实体可以在事实性的层次进行还原:关系是最基本的存在论事实,秩序和系统都是复杂关系的涌现,因而反过来解释了关系;各种实体的性质(不存在独立的实体),只不过是不同关系的函数值。关系定义了一切存在的性质,在关系之外并无任何实体的本质定义。从关系中考量存在问题,各类存在者其实是相互定义本质的,因此是被关系决定的因变量。实存的本质并非来自超越者的分有,相反,“本质”是在定义中确定的,而定义则由整个形式系统中的关系所指明。

其次,每一个事实性存在都具备一种目的论结构,在赵汀阳看来,存在就是永在,尽管任何一个历时性的事实性存在都是偶然的。这种朝向自我永存的目的论结构,需要归因于实存已经作为事实性存在的可能性条件,因而内蕴于自身去实现这种潜能的必然倾向中。无疑,我们可以在这组结构中刻画出一个存在论模式,但也许会遭到拒斥,因为这种已经实现自身的永久必然性,其实只是“定义”在一个系统中由各类关系所指派的必然性。

最后,我们必须认识到,变在(be-coming)意味着每个事物都是不确定的变量,只有动态关系才是唯一当然的存在状态。每一种事实都可被还原为关系,同时已经作为内在可能性的完成而呈现。无论是在反思中进行还原的已完成事实,还是在其可能性中继续生成的事实,某种程度上都可以通过同一个语词来标记,即赵汀阳所意向的“变在”概念。

若将实存理解为事实,那么作为普遍意义上的存在就区分于“超越者—实存者”这一模式下的自身存在,而是以关系生成为导向的“变在”。中国人似乎更强调事实、事情,而非具备先天形式的事物。在前文中我们已经描绘过“天下”的含义对象,它有着一层整体论的形态,而这个整体需要由无限多的事实性实存通过各自的关系项构建出来,因而它同时能够等效于那类位于形而上学语义链顶端的语词。在这里我们只能通过存在和无限概念来描绘“天下”,也即赵汀阳探索的最具兼容性的存在集合:这是一组事实性实存能够在同一可能世界中共同存在,每个元素(事实)都拥有用于描述自身历史的“完全概念”(complete concept),同时与其余完全概念进行映射和联结。显然,这一共可能世界可以被表征为一个无限多维的动态系统,尤其是考虑到复数主体问题的时候。当下无法讨论这一构想是否可能,因为对该系统的存在性判定实际上是对无限本身的探索。

每一个事实性存在都可以被规划为在其定义性关系中的共可能实体,在此如果还能够使用“超越”这个词,那么超越仅能被描述为共可能性组合之间的平行超越,即不同实体在不同的关系项中构造出独一无二的卓越性(hyperoche),而非奥古斯丁使用“transcendere”来翻译普罗提诺的“epekeina”(超越)时所指的含义。沃格林在本体层级上认为必然存在着“视域”,它指引着作为实存者整体的ecumene;“天下”因视域之必然性而蕴含必然性,并且可以被理解为人类对于实在的必然征服与逃离。赵汀阳的“天下”概念属于理论必然,用其术语来说,即动态存在的必然均衡。与沃格林的均衡假定一致,这也是一种设定:基于在其可能性中生成的事实所构造的共可能性秩序。对于超越问题与存在问题的不同理解,似乎已经让我们看到,两种“天下”概念实际上相关于不同的描述机制,因而也将具备不同的演绎形态。

“天下”的另一种形态

沃格林其实能够注意到“中国天下”完全平行于近东地区与地中海地区的“西方天下”,并且从字面义上将中国判定为从未与宇宙论模式相分离的文明。这里随即就遇到了第一个矛盾。如果宇宙论及其类比秩序本就代表着“ecumene-oceanus”这一符号的经验类型,那么沃格林又如何能将“中国天下”归属于同一个“天下时代”?毕竟,天下时代实际起源于ecumene从其神话对象(宇宙论)中的分化。他选择了搁置这一矛盾,转而承认存在着平行的天下进程,但二者的平行性可以被组织在同一平面中,即同一个天下时代。组织起这一平面,也就是同一个天下时代的证据,在于沃格林对于普遍人性(universal humanity)的定义。在他看来,只要论证人类的普遍性,就可以在“超越者—实存者”的范式中引入精神天下的必然性,当这种精神天下弥散并组合于现实天下中时,就可以判定这个文明属于同一个天下时代。但我们必须承认,这个论述过程显得失之武断。

普遍人性是普遍人类的本质,而普遍人类其实是一个无对象的符号,它代表人对以下过程的认知:人在世俗生活中参与到一个奥秘的运动中,这个运动的目标是自身的变形。只有在形而上学的区域将“普遍人类”这一符号定义为被超越者分有的有限实存,这一符号才有其本质。这一符号有其历史语境,即以色列在多样化的近东社会背景中,通过荆棘丛和西奈山的启示展示了与宇宙论形式相对立的经验,从而促成了以色列的人类观念,并将宇宙论秩序转化为争夺唯一世界的帝国组织。在同一超越者的分有模式中,天下诸众的本质也趋近同一。在这里流溢的乃是同一个超越者的同一份历史叙事,因此,中国只要具备关于普遍人类的本质认识,那么就可以将其历史判定到天下时代的进程中。通过字面义的联系,“普遍人类”这一符号在中国文明中被沃格林定义为:中国政治上是作为一个诸国联盟组织起来的,这个联盟自称为“中国”,其含义为中心的国家或诸侯,这个称谓带有位于世界中心的人类组织的宇宙论含义。

我们大致可以分析出这里的武断成分。显然,普遍人类和宇宙论中同质化的唯一人类不同,它始于沃格林所描绘的精神突破运动。当沃格林在超越论模式下以“普遍人类”封闭天下时代的集合,同时又将中国关于普遍人类的符号判定为“位于世界中心的人类组织的宇宙论含义”时,便难以自圆其说,因为超越论与宇宙论本身就是对于实在的不同组织。中国作为例外而被纳入“天下时代”的叙事,又由于不完全的突破被排除于这一序列。我们分不清宇宙论的中国和精神性的中国,也无法区分批判灵知主义(gnosticism)叙事的沃格林,与构造灵知主义叙事的沃格林。如果精神天下的实现意味着一系列灵知主义运动的兴起,而中国历史中似乎并无在形态上可辨识的这类运动,那么是否意味着中国天下就不可能以天下时代的范式组织起来?也许根本问题在于,中国的“天下”符号并不需要经历现实天下与精神天下的辩证综合。如果其中存在着普遍人类的符号,那么这既非宇宙的同质物,也非超越者的分有,而是同一个实际世界中的“天下人”。这是一个在直观上很质朴的观点,似乎也最接近事实。在古代中国的语境中,正如在实存者整体之外想象一个超越的本质世界是困难的,同样,在天下的概念中分化出精神天下与现实天下也是困难的,因为这一符号本身就具备一定的整体论意涵。

依据超越问题的另一种解法,赵汀阳为“天下”构造了另一种形态。在时间范围内,中国的天下时代只能被推至秦始皇之前。“大一统”之后,天下收敛为中国本身的概念。这一理念在夏商已经有了雏形,在周朝真正得以创制。值得注意的是,周朝面临的问题,也是沃格林设置“精神天下”时面临的问题,即如何调和多个部族的异质性?与沃格林看法不同的是,“天下”在中国古代似乎就是一个“以小治大”的范例,也就是从世界本身出发定义一种整体存在的政治形态。政治思想的范式一般从国家主体再至世界,但周朝“以小治大”的天下理念则颠倒了国家与世界的关系。

鉴于中国历史实际存在着成功的范例,将天下理解为自然世界与人为世界的重合部分,似乎并无多大问题。在这里较为关键的是,若从世界本身把握这一重合性,就无需在形而上学中预设一种世界之外的超越元素,唯一超越的不过是集合本身。这也是为何中国的天下形态不需要再度分裂为精神天下与现实天下,这种分裂在“天下”这个符号创制之初就已经具备了精神与现实的双重内涵。那么周朝天下的范例中所表现出的世界意识来自何处?对于这一问题的回答涉及天下理论的自洽性,赵汀阳通过一种名为“旋涡”的模型描绘了广域中国的生成方式。旋涡模式能够解释“古代中国并非扩张型帝国却能够不断扩展,其秘密就在于,中国的扩展不是来自向外扩张行为的红利,而是来自外围竞争势力不断向心卷入旋涡核心的礼物”。这一持续的向心力建基于天下体系的普惠性:加入“游戏”会获得一种必然的帕累托改进,因而无法拒绝。由于这种向心力,天下的模式就应当只有内部性而无外部性,这在整体上同时定义了天下超越的边界,即集合本身。

这种“无外”模式即“以天下为一家,以中国为一人”的理念,也是对于某种普遍人类观的回应:至少“超越者—实存者”的单义性联结在“无外”模式中是难以成立的,每一个参与到世界化进程中的人都应被视为“天下人”。在这里“无外”包含在天下自身的含义之中,它将“世界先验地理解为一个没有外部性而只有内部性的整体存在”。当我们从世界内部化的角度考虑这个整体系统时,这种天下版本同时确立了一种“共在”的最小存在单位,这也是共可能秩序的内在要求:“如果不同的存在者之间能够形成必要而非偶然的互相依存关系,就能够形成良性的共在循环”。

因而,至少在中国古典语境中,天下可以被看作是一个实现最大共可能性的兼容系统,在这个系统内部,“协和”始终是最为关键的要素,并且从这项要素中可以推导出一种以共在关系为导向的理性原则。如果我们在这里将本质理解为“存在去是”的活动,那么,一旦通过关系替代了形而上学的“本质”概念,与之一同被否弃的还有普遍存在的概念。存在的只有关系项之间的分割与组合,而超越的仅仅是一种能被视为整体的可能集合。在此之外无需再度设置那类超越的元素,或者我们只能在唯名论的角度去考虑这种元素的可能组织方式,而当我们进行这种考虑时,思维立马就会转向与“天下”等效的那类符号。

为何“中国天下”不需要像沃格林那样凸显出精神与现实的辩证综合?这是由于中国自身就内含着天下结构,这种内含关系的形成因素被赵汀阳通过旋涡模式表示出来。因此,天下是潜能,而非征服的目标。与之不同的是,帝国则是一种征服与支配世界的体系,相对于天下来说,它永远是个不充分的符号,这也是沃格林通过精神天下来弥补帝国活动局限性的主要原因。在“中国天下”的分析中,沃格林之所以在宇宙论与超越论之间求索无果,就在于某种神性因素已经内刻于“天下”的符号化表达之中。正如我们在一开始所表述的那样,这是个等效于天地和自然的整体论符号,它并没有额外预备oceanus的超验视域。在“天下”呈现在古代历史文本之初时,似乎就已经封闭了精神与现实二分的可能性。

历史哲学是“天下”的结局

对于沃格林来说,存在论的想象力起源于“有一种不同存在秩序的可能性”。我们固然可以将世界的同一元素想象为某种原初质料,但质料生成的是可被某类存在者辨识的范畴关系。同步于原初质料的生成,也许存在着一系列的函数能够将另一集合的元素映射于新的范畴,在此存在论与还原论并行不悖。当人们考虑到意识问题时,也需要回溯到这一基础关系,即意识有其特定功能,但实现该功能与实现的基质二者保持不可见的状态。因此,纯粹意识对于沃格林来说几乎是无法想象的话题,这类反思着的先验意识其实都属于某个人,或某个哲学家生命历史中的事件。没有人能够在对意识及其本质的反思中将意识自身提升为对象,因为这种反思只能基于主体划定的存在域,这些意义被他者与世界所规定,从而与其余的存在域产生联系,这其实是一种历史联结。

由于意识具备在对象中建立实在性的能力,沃格林便将其置于物性实存与超越者之间,他将此位置称为“间际”。间际并非指向某个具体对象,而是人类意识与对象互构实在性的中间场域。现在我们就可以发现,解决意识的实在性问题,其实是为了将所有显现的实存都铺垫在“超越者—实存者”的分有模式中。事物在一个可能意识中的对象化实现,伴随着该意识都将成为历史时空的事件,而历史在此不过是超越者在永恒实现进程中保持自身同一的装置。考虑到在这种模式中,基本的分析单位仅为分有存在性的可能对象(由实在流溢而来的实存),那么各类可被描述的事态先天地就可以组成一系列无限嵌套与重叠的意义域,而这才属于沃格林的历史本体:“不论历史之秩序最终呈现为何种样态,总会有秩序的历史,因为意识的真理正通过符号化的反思,将自身记录为一个历史过程”。因此,在超越者与实存者的分有层面构想关于“历史”的概念,历史并非对于过往事物的记录,只能被刻画为超越者显形的永恒剧场。

当一个实存者相对于另一个实存(心灵、意识)显现时,这种光亮不是别的,而是超越者的显形。在沃格林的形而上学文字间,我们需要注意普遍人类与历史在这些神显戏剧中的定位问题:普遍人类仅仅是一类实存者的集合,其成员必须能够对作用于心灵中的神显进行回应;而在这种情况下,历史仅仅是人类的历史,它由这些能做出回应的人所构建。因此,沃格林得出结论,人类“通过参与同一神性显现之流,成为拥有单一历史的统一人类”。就像普遍人类这一符号内刻于“精神天下”中一样,这种对于历史的分化理解也内在于西方的“天下时代”;普遍精神只有从现实中分化出来,历史才会显现出其人性维度,它超越了人在社会中的个人生存,并且“人性的历史维度既不是世界—时间(world-time),也不是永恒,而是处于间际的显现之流”。

现实天下永远不会彻底完成,因为它是对于ecumene不够充分的表达,就像地球之外还有火星,银河系之外还有M31星系。要想真正在超越者之下实现对实存者整体的征服,那就需要借助犹太启示录的洞见,将目光所及的区域都划归为神显之中的历史秩序。而这首先要做的就是对历史进行启示录式的变形,使之成为超越者显形的时空装置。在沃格林看来,对于历史概念的变形实际上相关于“天下时代”的进程,比如,罗马帝国的扩张就已经改变了历史的叙述结构,使得所有民族及其事件的特殊历史显得次要和过时。而若将历史附归在超越者与具体实存的关系中,这种结构实际超越特定民族和事件的地方视角,表达了对一种新形式的普遍共同历史的需求。

所以,“天下时代”只是这份超越者显形的一部分变奏,它是历史获得其普遍性的综合序曲,普遍人类通过参与神显运动的经验而获得历史性。就像沃格林写下的那样,“天下时代这一概念表征的类型需要在不同社会的层面上构建,它们嵌入现实层面的过程,具有时间和空间的局限性,并在其中逐渐揭示对普遍人性的认识”。就像历史是超越者在实存领域中的降临装置一样,天下时代也只是一个符号,旨在将人类的普遍性安置在超越与实存的二分法中。然而,真的有必要通过启示录的方式将其余人类的历史放置到这一类型中吗?事实上,当沃格林将存在分化为超越的本质与具体的实存,而历史作为这种分化的承载装置时,关于存在与历史的无限争论就已经出现了。

沃格林以历史创世论的形式审定了中国古代的历史观,这种形式的历史观可以作出如下描述:历史书写者往往作为宇宙实在的一部分,并且由神话中的宇宙起源往下延续到书写者所生存的当下。沃格林似乎只能从司马迁的著作中读到宇宙论的思辨,却没有发现中国文明本身生长于一系列的历史文本中。至少在古代人的思维里,并不是超越论问题影响了人们对于世界历史的认知,而是历史本身;若不从这种角度定位历史与经验的关系,那就很难理解中国人为何会有如此深厚的经史传统。

通过历史创世论,沃格林才将中国文明判定为宇宙论模式,又通过“天下”的符号将“中国天下”构入与西方平行的“天下时代”。假设沃格林的叙事是合理的,那么就必须确认在古代中国存在着一种超越论模式下的历史概念,在这里历史是超越者显形的装置,但无论是从文明角度考虑经史一体的传统,还是从家庭考虑的族谱记录,这些历史观都无法导入到某类超越者的名称下。相反,超验的“道”恰恰是在历史中传递的,这类元素甚至接受释义的变化。如此就有必要考虑其余可能的历史观。在赵汀阳的天下体系中,“天下”是与超越者等效的符号,在其对于古代历史观的论述中,这种等效依旧成立。当他只承认一种以事实为界限的存在论时,那么“道事一体所定义的世界并非物理世界,而是一个历史时空,一个历史性世界,一个与生活同尺度的世界”。事实上,一种文明如果呈现出来,自然与人为的世界就难以划分,或者说,神圣造物就再难与人类造物区分开来。这并非旨在说明人类成为某种意义上的造物主,而是说,人类可以在这种文明系统内以区别于神话的方式定义和理解存在。只要进行这种定义,那么便只能通过符号的方式,而这些符号都将收归到历史领域。

在这个平行的天下想象中,历史被视为一个能够作为既有条件的经验系统,这是其属于有限实存的一面;同时这个经验系统也能通过无限修正的变量向着未来的“无限”而敞开,这就相当于把历史“理解为一个不断通过后验变量修正先验概率的过程”。这是一种以有限指示无限的技巧。历史时空在宏观尺度下自然是有限的,但通过设定关系连接的意义,属于历史的解释就是无限的。历史所言说的既不是真理,也不是隐喻,而是对一切可兼容的解释保持开放的意义,它呈现的是一种缺席与在场的互动关系。因此,历史本就是复数可能性的事态意义之集合,它有未来的面向,却不封闭任何一种对于整体历史之意义的目的论解释。“变在”依旧是历史本然的存在状态,如果以生成关系为导向确立存在问题的意义区间,那么无论是这里的历史概念还是天下概念,其实模拟的都是这种关系得以相互定义的共可能性系统。与这种存在论相对应的历史观被描述为“通变观”,也即司马迁所谓“通古今之变”的历史理解。通变历史观指向的是一种无限开放同时也最大限度保持兼容性的系统,在这个系统内,思想构建概念并非为了确定何为存在者的本质,而是考虑已经形成的事实以及可能形成的事实。在这种思维模式中,普遍存在的问题最终只能落实为重言命题,也就是说,超越者只能被表征为向着自身而超越的集合,但绝对不会在构造可能性的关系之外呈现。

现在可以看到历史问题在“中国天下”中另一种可能的定位:历史建构了中国的精神世界,而天下则确立了中国的生长模式,二者相关于同一种动态存在观。与沃格林将天下时代导入一种分有模式下的普遍历史观中不同,由于共通的方法论,赵汀阳重构的天下叙事与历史保持着平行且等效的关系。当人们将历史作为一个内具无限多元素的概念时,历史其实已经等价于“意象”(image),它建立了一种“可经验的超越性”。历史自身就是一个自相关的阐释对象,历史的书写永远相关于未来的解释。因而,历史通过文字保持可重复性,也通过意义保持其差异性。这种事实与意义的互构关系,几乎等价于经史一体的组织模式。对于中国古代人而言,经典不仅是一份承继的事实,更是文字与意义差异的交织体。历史性始于重构,而实际解释及其呈现的意义差异总是通过一种奇特的方法被创造为同一的文本系列,这确实是让人费解的地方。

差异的必然性

“天下”概念实际环绕着不同的存在论、不同的历史哲学,因而也决定着不同的演化形态。这个概念讲述的不仅是虚构或实际发生的叙事,也是一份智性构造,并且在更具广延的层次上反映着不同文明的基调。每一种能够被演绎出来的存在论,都会以体系的形式创造属于自身的实在;在各类主题化的讨论中,哲学在可设想性和自身体系的一致性中构造一类可被称为实在的对象。因此,最终的结论往往指向最初的问题:什么是共通的实在?这个实在先天地具备不确定性,并且以一些超越语词的形式展现出来。超越问题根植于语言系统的更深层次,它甚至可以构造出自身的语义链,但需要承认的是,这些问题仅是世界诸层级中的一环。

每一个在自身语系中生长的民族,几乎都有一套属于该语言系统的存在论模型,只要出现一类递归自身的语词。这类模型往往会呈现很大差异。因为确实有可能将普遍存在者按照几个概念组织起来,比如不同的形而上学都可以实现“实体—属性—样态”之间的嵌套,但一个可能的组织者赋予各种概念的强度有可能不同,因而从中导出的概念体系也将有一定区别。同样,文明或许有自身的组织方式,沃格林认为历史的秩序来自秩序的历史,这是对的;只不过不同的历史学家分析不同文明类型的秩序历史往往会带有不可还原的历史性差异。我们不能预设平行或矛盾,但只要一种组织方式延异到另一种,同时系统还继续存在,那么对于兼容性的诉求就是必然的,这也是赵汀阳版本的天下体系试图表达的内容。如果中国古代的形而上学能够为世界哲学提供一类必要的元素,那么其中的内核也许就是在多元维度构建最大共可能性的“协和”观念。

【本文转载自《探索与争鸣》微信公众号,原标题为:孙飞 | 两种“天下”:平行还是汇合 | 创刊四十周年青年学人专刊·争鸣①。】

上一篇:下载股票软件推荐,优质软件榜单

有话要说...